映画「ダンケルク」これが映画か!何度もそう思った!

ここまで来たか!映画表現! 映画とは、かくも恐ろしい芸術なのか。 クリストファー・ノーラン監督が存在するこの世界では、虚構と現実の区別がつ...

2016年の新語・流行語大賞「神ってる」はサイコーに気持ち悪い!

今年の新語・流行語大賞は「神ってる」だってさ! ぼくのとは違うなー! そもそも「神懸かってる」っていう言い方が嫌いだ。 なぜなんだろう、...

映画「ハドソン川の奇跡」しみじみと観て良かった!

クリント・イーストウッド作品、今回は特に良い出来 簡潔にして充分な満足感を味わうことが出来る。 無駄を省いた演出が実に気持ちの良いもの...

2016年 楽天ファイナル 自分を信じたキリオス選手の勝利

ゴファン選手が勝つように見えたが… ショットの安定感と鋭さで上回るゴファン選手は、明らかにキリオス選手に圧力をかけ続けていた。 キリオ...

今って、デフレスパイラル? それとも、安倍のスパイラル?

謎の発言「物価も上がってるが、給与も上がっているじゃないか」 なぜ政治家はそんなことを言うのだろうか? 政治家は官僚の作った数字を根拠にし...

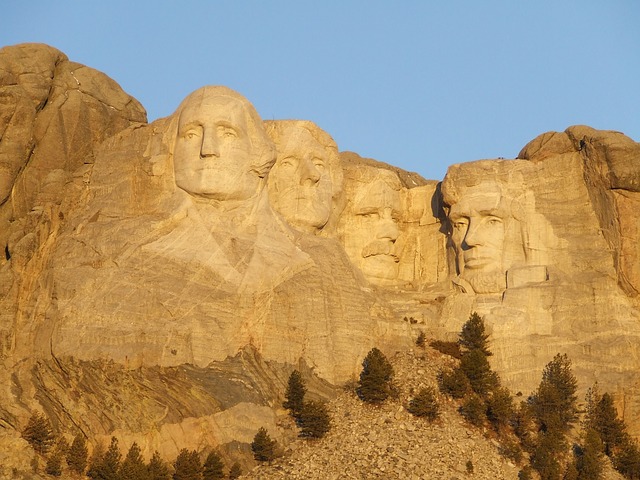

何が起きても不思議じゃない!トランプだって…

レーガンだって大統領。トランプだってなるかもだ! 有り得ないと思っていたが、今現実となる可能性が出て来た。 こんな事態を見ていると、本当...

幸せになるために/こだわりから解放されなきゃ!VOL-4

こだわりを捨てなきゃだよ! 人はどうして、こんなにもこだわりたがるのだろう? とは言え、こだわりは人を面倒にするだけだと言うつもりもない...

還暦過ぎてセブンでバイト/49日目 VOL7 end

2016/7/7 セブンバイト /49日目 セブンってブラックだったの? 初めてのコンビニバイトがセブンイレブン。 そして4ヶ月が経...

幸せになるために/自分が特別じゃないことを知ること VOL-2

舛添要一から学ぶ「特別な人間」について 今となっては元都知事となった舛添要一の今回の騒動では、かつての彼の言動のTV映像をいくつか観るこ...

幸せになるために/自分が特別じゃないことを知ること VOL-1

自分は特別な人間ではない 幸せになるために大事なことは、自分が特別な人間ではないことを知ること なぜなら、もし自分が特別な人間であ...

グランドスラムの中でフレンチ応援は一番やっかいだ

ガスケに勇気百倍のフレンチ応援に負けた錦織君 錦織君、アウエー声援は基本的に無視 それは頼もしく、そして正しい。 しかし困ったことに、...

映画「リベンジ・トラップ/美しすぎる罠」こんな女に出逢わなくて良かった!!

同情の余地すらない悪女映画 「ゴーン・ガール」の後に撮ったロザムント・パイク主演の悪女系映画だが… 普通どんな悪女や悪人でも、主役であ...

映画「レヴェナント:蘇えりし者」言葉を失うリアルな体験!

アレハンドロ・G・イニャリトゥ監督の最高傑作 今年のアカデミー作品賞受賞の「スポットライト」とどっちが面白かったかと聞かれれば、ハッキリ言...

映画「マジック・イン・ムーンライト」恋のマジック金魚

金魚は自分の水槽の水を換えているのが人だとは知らない。それはまるで人間と同じだ。 と映画は言う。 人間だって所詮何もわかってないようなもの...

映画「深夜食堂」都会のオアシスがここにある

東京砂漠のオアシス「深夜食堂」 本気で常連になりたい居酒屋「深夜食堂」 テレビ番組を映画化する場合、良きにつけ悪しきにつけ気合が入ってる感...

映画「サンドラの週末」しみじみ身につまされる秀作

生活が崩壊するリアルな恐怖 この映画の中の生活環境では、失職イコール基本的な生活の崩壊に繋がることを意味していた。 他を探せばいいという話...

映画「オン・ザ・ハイウェイ その夜、86分」 凝縮人生オン・ザ・ウェイ

気がつくと自分の人生を振り返っている映画 人はただ生きていくだけなのに どこかで決断し 行く道を選択しなければならない 選んだ道で ...

映画「はじまりのうた」なんかいいなーこの映画!

音楽っていいよなーって つくづく思える映画 自分の生きることの あらゆるシーンが もしも 映画みたいに 自在に音楽に彩られたら どんなに...